Inszenierung Cornelius Edlefsen

Bühne Jenny Schleif Kostüme Almasa Jerlagic Dramaturgie Franziska Eisele

Daniel Jesch Leopold Blum Christoph Radakovits Franz Meister Alina Fritsch Anna Wolf Stefanie Dvorak Vera

Das Theaterstück „Tropfen auf heiße Steine“ von Rainer Werner Fassbinder, das 1971 uraufgeführt wurde, ist ein bemerkenswertes Werk der modernen Bühnendramatik. Fassbinder, der als einer der zentralen Vertreter des Neuen Deutschen Films gilt, nutzt das Theater als Medium, um komplexe zwischenmenschliche Beziehungen und die sozialen Kontexte der 1970er Jahre zu reflektieren.

„Tropfen auf heiße Steine“ thematisiert vor allem die Komplexität menschlicher Beziehungen, die durch Machtverhältnisse, Dominanz und Abhängigkeit geprägt sind. Die Handlung kreist um die Beziehung zwischen dem älteren Herren Léon und dem deutlich jüngeren, vom Leben enttäuschten Pierre.

Diese Konstellation wirft Fragen nach Liebe, Sexualität, Macht und Identität auf. Ein zentrales Motiv ist das der Manipulation: Léon benutzt seine finanzielle Stabilität, um Pierre an sich zu binden und ihm zugleich die Freiheit zu entziehen. In diesen Dynamiken spiegelt sich eine universelle menschliche Tragödie wider, die in der heutigen Gesellschaft weiterhin von Relevanz ist.

Ein weiterer bedeutender Aspekt des Stückes ist die Frage der Geschlechterrollen. Die Figuren im Stück scheinen oft in vorgegebene Klischees hineingezwängt zu sein. Léon stellt eine dominante, patriarchale Figur dar, während Pierre die Rolle des unterdrückten, abhängigen Partners einnimmt.

Diese Gender-Dynamiken werden weiter durch die Figur der Anna verstärkt, die als Bindeglied zwischen den beiden Männern fungiert und gleichzeitig für eine alternative Perspektive auf das Verhältnis von Macht und Sexualität steht.

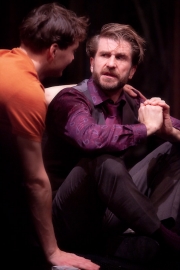

Die Beziehung zwischen Léon und Pierre ist das Herzstück des Stückes. Léon, der in seiner Position als älterer Mann und Partner von Pierre ein Gefühl der Kontrolle und Sicherheit vermittelt, zeigt sich zugleich verletzlich und abhängig von der Bestätigung durch Pierre.

Pierre hingegen verkörpert sowohl die Unschuld als auch die Rebellion gegen diese Form der Abhängigkeit, was zu einem Spannungsfeld führt, das in vielen Szenen des Stückes explizit ausgearbeitet wird.

Die Figur der Anna bringt eine zusätzliche Dimension in die Beziehungen: Sie fungiert nicht nur als objektive Betrachterin, sondern auch als aktive Mitgestalterin des Geschehens. Ihre Präsenz zwingt Léon und Pierre dazu, ihre Dynamik neu zu überdenken.

Sie ist sowohl das Objekt der Begierde als auch eine Stimme der Vernunft, die die emotionalen Ausschreitungen der beiden Männer in Frage stellt. Diese komplexe Dreiecksbeziehung wird von Fassbinder auf eindrucksvolle Weise inszeniert und bietet viel Raum für Interpretation.

Fassbinders Werk sticht nicht nur durch seine tiefgründige Thematik hervor, sondern auch durch seine formalen Merkmale. Das Stück weist einen prägnanten Dialogstil auf, der oft direkt und unverblümt ist. Die Sprache ist geprägt von einem ironischen Unterton, der häufig zu einem stillen Lachen oder unbehaglichem Schaudern führt. Diese stilistische Entscheidung verstärkt die Ambivalenz der Emotionen, die im Stück ausgedrückt werden.

Die Struktur des Stückes ist klarer und stringenter als viele andere Werke Fassbinders. Es besteht aus mehreren Szenen, die jeweils einem klaren thematischen Fokus folgen. Dies ermöglicht es dem Publikum, die Entwicklung der Charaktere und ihrer Beziehungen genau zu beobachten. Der Einsatz von Wiederholungen und Variationen von bestimmten Dialogen verstärkt die emotionale Wirkung und die Verzweiflung, die die Protagonisten empfinden.

Zusätzlich spielen räumliche und zeitliche Elemente eine entscheidende Rolle. Die Handlung findet innerhalb geschlossener Räume statt, die ein Gefühl von Enge und Gefangenschaft vermitteln. Dieser Raum symbolisiert die emotionale Isolation der Charaktere und verstärkt die Dramatik der Konflikte.

“Tropfen auf heiße Steine” ist ein vielschichtiges Werk, das mit seinen tiefgründigen Themen und komplexen Charakteren sowohl zur Reflexion über menschliche Beziehungen als auch zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen anregt.

Fassbinder gelingt es, emotionale Intensität und dramatische Spannung zu erzeugen, während er gleichzeitig die Zuschauer mit einem präzisen und oft schonungslosen Blick auf die Realität konfrontiert. Das Stück bleibt relevant, da es universelle Fragen von Liebe, Macht und Identität aufwirft, die auch in der heutigen Zeit nicht an Brisanz verloren haben.

Durch die Analyse der oben genannten Aspekte wird deutlich, dass „Tropfen auf heiße Steine“ nicht nur ein bedeutendes Werk der Theaterliteratur ist, sondern auch ein Spiegelstück, das die Komplexität menschlicher Interaktionen in einer sich wandelnden Gesellschaft eindrucksvoll einfängt.